Todos los lugares

tienen encantos que a veces permanecen ocultos. Catia es uno de estos sitios, con

una historia desconocida para muchos, pero de una riqueza impresionante que le da sentido a cada uno de sus rincones. Catia puede parecer descuidada, muchas

veces hasta sucia y siempre llena de buhoneros, pero también posee

algo que atrapa, una especie de magia que resulta difícil de explicar.

Parroquia Sucre del Municipio Libertador

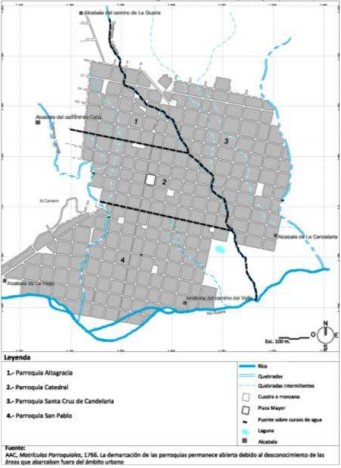

La

formación de esta parroquia es relativamente nueva, ya que sucede en 1936 bajo

la presidencia de Eleazar López Contreras. Anteriormente, desde 1750 hasta 1778 todo el territorio perteneció a la Parroquia Altagracia, y luego a Catedral hasta 1936. Los

catienses habían propuesto en 1853 la creación de una parroquia llamada Catia,

pero nunca fue aprobado hasta 1936 y en esta oportunidad le dieron el nombre de Parroquia Sucre.

Por

lo tanto, decir Parroquia Sucre o Catia es lo mismo, no es que Catia sea parte

de la Parroquia Sucre, sino que Catia es otra forma de llamar a la Parroquia

Sucre. La extensión de Catia es inmensa: mide 59,3 kilómetros cuadrados y sólo

es superada en cuanto a este parámetro por la Parroquia Macarao con 131,4

kilómetros cuadrados. También es la más poblada del Municipio Libertador, con 363.617 habitantes que

representan el 17% del total.

Catia se divide en 18 zonas:

1.

Nueva Caracas

2.

Los Flores

3.

Magallanes

4.

Caribe

5.

Propatria

6.

La Silsa

7.

Alta Vista

8.

Gramovén

9.

Los Frailes

10. Ruperto

Lugo

11. Cuartel

12. Blandín

13. Casalta

14. Isaías

Medina

15. Lomas

de Urdaneta

16. Tacagua

17. El

Limón

18. Ciudad

Caribia

Adicionalmente, hasta el año 1966, que es cuando se crea la Parroquia 23 de Enero, también

este sector formaba parte de Catia.

Algunos datos históricos

De

acuerdo a excavaciones arqueológicas se sabe que en el territorio que hoy es

conocido como Catia ya existían pobladores hace aproximadamente 1.500

años, los cuales eran indígenas de la etnia Caribe. Respecto al nombre, no

existe ningún sustento para la tesis de que haya existido un cacique llamado Catia. El vocablo katia

significa viento en lengua Caribe,

por lo que es probable que éste sea el origen.

Catia se fue poblando muy lentamente. En 1929 se considera la idea de urbanizarla, pero es a partir

de la década de 1930, cuando empiezan a llegar los españoles, portugueses e

italianos, que se inicia el desarrollo económico y poblacional. Ya para los años de 1940 era un importante

centro de actividades industriales y comerciales que generaban mucha riqueza.

El contexto geográfico de Catia define en gran medida a los catienses. En esta parroquia han existido lugares emblemáticos para la historia de Caracas que ya no están, aunque muchos aún perduran. Por otra parte, permanecen algunos aspectos sociológicos relevantes.

Laguna de Catia

Esta

laguna existió desde tiempos muy antiguos. Se alimentaba de la Quebrada Caroata

a su paso para desembocar en el río Guaire y se calcula que para el año 1916 su

extensión era de aproximadamente 487.500 kilómetros cuadrados. Luego fue

mermando y en 1940, cuando se decidió secarla, tenía cerca de 1.500 kilómetros

cuadrados. En cuanto a su profundidad, dicen que siempre estuvo alrededor de

los 12 metros.

La Laguna de Catia fue un sitio para el disfrute de toda Caracas, ya que muchos llegaban en tranvía y pasaban un lindo día alquilando lanchas para remar. Merendaban al aire libre y después se tomaban un trago en alguno de los bares aledaños, mientras miraban caer la tarde. Uno de estos lugares muy recordado es el bar “La Pulmonía”, donde se degustaba un sabroso cuba libre o cualquier otra bebida escuchando a un prestigioso pianista que allí tocaba, lo cual tiene su final en los años de 1940.

El Bulevar de Catia y sus plazas

El

Bulevar de Catia es una alameda que antes era la Avenida España, por lo cual

también se le conoce como Bulevar España. Este paseo ancho y arbolado, que fue

inaugurado en el año 1983 en el contexto de las obras del Metro de Caracas,

mide aproximadamente un kilómetro y une la Plaza Sucre con la Plaza Pérez

Bonalde, atravesando de norte a sur todo el sector llamado Nueva Caracas, cuyos

límites son: Avenida Sucre al norte; Avenida Principal de la Silsa al sur;

calle Colombia al este; y calle Argentina al oeste.

La

Plaza Sucre, que da inicio al bulevar en el sentido norte-sur, fue inaugurada

por Juan Vicente Gómez en el año 1928, en honor a su hermano asesinado a

puñaladas en 1923 mientras dormía en su cuarto de Miraflores. Por tal motivo, su nombre original fue Plaza

Juancho Gómez hasta el año 1936. Después de morir el dictador es

cuando toma el nombre actual y se

sustituye el busto de Juancho por una estatua ecuestre de Antonio José

de Sucre.

En

el sentido contrario, de sur a norte, el bulevar se inicia un poco antes de la

Plaza Pérez Bonalde. Esta plaza, cuando el bulevar era la Avenida España,

primero se llamó “Plaza Cataluña” y

luego “Plaza Las Orquídeas”. Fue en 1946,

bajo la presidencia de Rómulo Betancourt durante el trienio adeco, que se

decide honrar a uno de los más brillantes poetas venezolanos: Juan Antonio

Pérez Bonalde (1846-1892), autor del famoso poema “Vuelta a la Patria”.

Por cierto, la Plaza Bonalde tiene una historia muy relacionada con la caída del gomecismo, la cual refiere que en ella vivía Elías Sayago, responsable de la represión y las torturas durante los últimos años de la dictadura y al que le saquearon la casa en febrero de 1936.

Mercado Principal

Este

mercado se encuentra más o menos a la mitad del Bulevar de Catia, aunque un

poco más cerca de Pérez Bonalde. Fue estrenado en 1954 y se construyó utilizando

las columnas, rejas y fachada del Mercado de San Jacinto, que fue demolido el

año anterior para ampliar la actual Plaza El Venezolano. Existen discrepancias

con su fecha de inauguración y antigüedad, debido a que antes existió en el

mismo lugar otro mercado que era conocido como Mercado Municipal de Catia.

Por su original y hermosa arquitectura, el Mercado Principal de Catia fue declarado monumento nacional en 1994. Cuenta con diez pasillos, que poseen 260 puestos distribuidos entre dos grandes naves separadas por una galería central, donde se puede conseguir una gran variedad de productos de todo tipo. Existen montones de alternativas para comprar lo que sea. Todo de primerísima calidad y vendido con la mayor simpatía.

Parque del Oeste

El

Parque del Oeste, que se localiza

justo a la salida de la estación del metro llamada Gato Negro, se inaugura en

el año 1983 con el nombre de Parque

Recreacional Jóvito Villalba. En esa época sólo tenía 14 hectáreas, que

habían correspondido a un estadio y a los amplios terrenos de la escuela Miguel

Antonio Caro, la cual quedó dentro del parque. Igualmente, por este lugar

pasaba el Ferrocarril Caracas-La Guaira, que funcionó hasta 1951 y cuya

estación central se ubicaba en Caño Amarillo.

Posteriormente,

en el año 2007, luego de ampliar el parque a 46 hectáreas tomando parte de los

terrenos que habían pertenecido al Retén

de Catia, se reinaugura con el nombre de Parque Recreacional Alí Primera. Este espacio, que constituye un pulmón natural importante para la zona por sus extensas áreas verdes, cuenta

con una laguna artificial, caminerías, canchas, anfiteatro, concha acústica,

cafetería y quioscos. Además, dentro del parque se encuentran el Museo Jacobo Borges y la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.

Museo Jacobo Borges

Jacobo

Borges (1931), que no nació en Catia pero vivió aquí desde que era muy pequeño,

es considerado uno de los mayores exponentes de la plástica venezolana y su

trayectoria como dibujante, pintor y cineasta ha sido reconocida a través de

numerosos premios nacionales e internacionales. El museo que lleva su nombre fue

fundado en 1986 y se ubica dentro del Parque

del Oeste Alí Primera.

El

Museo Jacobo Borges (MUJEBO) desde el año 2011 es sede de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE), la

cual asumió la dirección del museo. A partir de esta fecha, lo que era una

galería y un centro cultural para los pobladores de Catia, se convirtió en un

lugar donde se imparten clases y se exponen las piezas de los estudiantes

destacados.

Este

evento originó que una colección de más de 200 valiosísimas piezas, tanto de

Borges como de otros artistas nacionales y extranjeros, que antes se podía

apreciar en el MUJEBO, pasaran a la

Galería de Arte Nacional (GAN), lo cual significó una pérdida muy importante

tanto para los que fueron trabajadores del museo como para la comunidad de

Catia.

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen

Esta

iglesia, que se ubica dentro del Parque

del Oeste Alí Primera, no fue la primera que se erigió en Catia, de

hecho su estructura tiene un corte bastante moderno. Sin embargo, sí fue la

primera advocación de la Virgen María, a la que antes se rindió culto a través de una pequeña

ermita levantada alrededor del año 1845, la cual se ubicaba a pocos metros de

donde hoy está el templo. Por aquella época Catia sólo tenía unas pocas casas

dispersas, habitadas por menos de 600 personas.

En 1845 se construyó una carretera que comunicaba a Catia con La Guaira, siguiendo la ruta del antiguo Camino de Catia que comenzaba en la actual Avenida Sucre. Debido a lo riesgoso que

resultaba transitar por la vía, se levantó una ermita a la Virgen del Carmen que es la patrona de los

viajeros. Posteriormente, en 1936, en el sitio se construyó una iglesia, pero en 1975, cuando empiezan los movimientos de tierra para el metro, se derriba

y se sustituye por la actual, que se inaugura en 1983.

Cines de

Catia

En

Catia existieron muchos cines famosos y de los mejores de Caracas. La avenida

Sucre y la Avenida España (hoy Bulevar de Catia) eran reconocidas por la

cantidad de salas cinematográficas grandes, lujosas y cómodas que había. De

ellas, sólo sobrevive el Teatro Catia, que fue recuperado en el año 2012.

Entre

los cines de Catia que recuerdan una época no tan lejana se pueden

mencionar: Teatro Bolívar, Teatro Catia, Teatro Venezuela, Miraflores,

Para Ti, Lídice, Los Flores, Méjico, Esmeralda, Variedades, España y Pérez Bonalde. También, en una época ya más moderna estuvo el Cinemalago en el Centro Comercial Lago,

que fue bautizado popularmente como Cinemalandro.

Entre

ellos, vale la pena entrar un poco más en el detalle de lo que fue el Teatro Bolívar, así como en la historia

del actual Teatro Catia.

Teatro Bolívar

Estaba

ubicado en la Avenida Sucre, en el lugar que posteriormente fue el Bazar

Caracas y más tarde sede de damnificados, quienes hicieron mini viviendas separando

los espacios con paredes de cartón piedra. Luego, ya en tiempos más recientes,

el sitio se convirtió en una galería de comercios informales.

Este

cine estuvo funcionando desde 1929 hasta 1973 y es particularmente famoso

porque se consideraba una de las mejores salas del país. Aquí hizo su aparición el cine sonoro y

además era muy concurrido porque se presentaban en vivo los mejores artistas

internacionales que venían de gira a Venezuela.

Teatro Catia

Este teatro, actualmente de apariencia muy moderna tanto en su fachada como internamente, y que tiene un aforo de 886 butacas, está localizado frente a la Plaza Sucre. Fue inaugurado en el año 1940 con la exhibición de la película Espérame (1933), mejor conocida como “Andanzas de un criollo en España”, donde actuaba Carlos Gardel y que tuvo muchísimas semanas consecutivas de éxito.

Posteriormente,

a partir de los años 80 el teatro cayó en el total abandono y se convirtió en

un centro para el comercio informal, hasta que fue rescatado en 2012. Actualmente

es un lugar icónico en cuanto a la presentación de importantes espectáculos teatrales

y musicales, y adicionalmente es patrimonio cultural de Catia.

Hospitales

Catia

cuenta con dos hospitales que son famosos, ya que casi siempre, y no

precisamente por buenas noticias, han estado en la palestra pública. Estos son

el Hospital Dr. Ricardo Baquero González

(apodado Periférico de Catia) y el Hospital General Dr. José Gregorio Hernández

(mejor conocido como Hospital de Los

Magallanes de Catia).

Hospital Periférico de Catia

Este

hospital está ubicado en la calle El Yunque de Los Flores de Catia. Fue inaugurado

en 1951 y creado bajo la concepción de servir como puesto de socorro

o para emergencias, ya que para la fecha existían pocos que pudieran ofrecer

este servicio. Según información de los doctores, la mayoría de los pacientes

que acuden al hospital lo hacen por accidentes de tránsito, o por heridas de armas blancas o de fuego, aunque también se realizan cirugías programadas.

De

acuerdo a noticias de este año 2021, sólo están funcionando dos quirófanos de

los seis que tiene el hospital; la dieta de los pacientes es básicamente arroz

y granos; las paredes y los pisos están mugrientos y no hay con qué limpiarlos;

existen problemas de iluminación; las neveras del banco de sangre están dañadas

desde el año 2015; no hay ningún ascensor operativo; de las 83 camas

disponibles sólo 16 están en condiciones aceptables; y la morgue no funciona.

Hospital Los Magallanes de Catia

El

hospital de Los Magallanes de Catia se ubica sobre los terrenos donde estaba anteriormente

la laguna y está situado en la avenida La Laguna del sector conocido como Los

Magallanes. Su construcción se inició en el año 1968, bajo la presidencia de

Raúl Leoni, y se inauguró en 1973 cuando

ya Rafael Caldera era presidente. Cuenta con nueve pisos, siete ascensores,

aproximadamente 550 camas y seis pabellones. Estuvo dotado de los equipos más

sofisticados para la época en que se estrenó.

Fue

concebido como hospital tipo IV, lo cual quiere decir: con más de 300 camas;

ubicado en una población de más de 100 mil habitantes y con influencia superior

a un millón; en capacidad de realizar cirugías de toda índole; con dependencias

para terapia intensiva, farmacia, morgue y todos los servicios de alimentación

e higiene; y que ofrezca todas las especialidades médicas así como exámenes y

estudios de cualquier tipo.

La

situación del este hospital no es mejor que la del Periférico de Catia y denuncian: basura acumulada en todas las

áreas; cucarachas y zancudos que pululan por doquier; no funcionan los

ascensores y por ende hay que suspender las cirugías; problemas de luz y agua;

baños en mal estado y presencia de aguas negras; equipos médicos dañados; sólo

50 camas operativas; y falta de cloro e insumos para la limpieza y

desinfección.

Cárceles

Aunque

actualmente en Catia no hay ninguna cárcel, existieron dos que

fueron tristemente célebres y que forman parte inseparable de la historia de

la parroquia. Éstas fueron: la Cárcel Modelo

y el Retén de Catia.

Cárcel Modelo

Estuvo

ubicada en los terrenos que hoy ocupan el estacionamiento y los talleres del

metro, frente a la estación Propatria. El proyecto surge durante el gobierno de

Eleazar López Contreras con la intención de dignificar el sistema penitenciario

y la cárcel se inaugura en el año 1941 durante la presidencia de Isaías Medina

Angarita.

El

plan para la creación de este recinto carcelario dio también lugar al decreto

de López Contreras para el nacimiento de la Urbanización Propatria, con la

construcción de viviendas populares a cargo del Banco Obrero, donde se hicieron más

de 400 casas durante el período 1939-1940. Posteriormente, a finales de la década de

1940, se comienza la construcción de los bloques de cuatro pisos.

La

Cárcel Modelo fue planificada para albergar a 362 presos en celdas individuales,

los cuales contaban con un taller para la fabricación de muebles que les

permitía su manutención, así como con una caja de ahorros y una cooperativa.

Por otra parte, el recinto penitenciario tenía una sala de teatro donde se

exhibían películas y amplios espacios para el deporte.

Durante

el gobierno de Pérez Jiménez esta fue una de las prisiones que recibió mayor

cantidad de políticos. Se habilitó un área especial para los mismos que fue

bautizada como “el pabellón rojo” y,

adicionalmente, los reos le pusieron nombre a los espacios, tomando el pasillo

principal el apodo de “Gran Avenida”.

La cárcel se fue deteriorando y cuando fue demolida en 1983 para

permitir las construcciones del Metro de Caracas ya era un lugar con más de

1.000 presos hacinados y famélicos, donde reinaba el maltrato general y el

irrespeto hacia los familiares, apareciendo también los "pranes" y la “ley del

chuzo”.

Retén de Catia

El

Retén de Catia fue una de las cárceles más terribles del país, tanto así que en

Caracas era conocida como “el monstruo

del oeste”. Fue inaugurada en el año 1966 durante el gobierno de Raúl Leoni

y demolida en 1997 cuando Rafael Caldera era presidente. Estaba ubicada en los

terrenos que posteriormente fueron destinados a la ampliación del Parque del Oeste Alí Primera y a la

construcción de la Universidad

Experimental de la Seguridad (UNES).

La

cárcel fue diseñada para una capacidad máxima de 750 presos distribuidos en

tres torres, pero la población llegó hasta más de 3.000, lo que ocasionó un

hacinamiento terrible. Hay testimonios acerca de que las violaciones eran

constantes y también de que los presos, a falta de baño, hacían sus necesidades

fisiológicas en el suelo, ante la presencia de los compañeros. Igualmente, el tráfico

de drogas y armas era parte de la cotidianidad del penal.

Lo

sucedido en este evento fue llevado ante la Corte

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),

perteneciente a la Organización de Estado

Americanos (OEA), por los

familiares de los presos masacrados, la cual se pronunció en el año 2006 y

emitió una sentencia contra Venezuela por no haber realizado las debidas

averiguaciones para castigar a los culpables.

Los brujos de Catia

Catia siempre ha sido famosa por sus brujos, yerbateros y curanderos, muchos de los cuales tienen gran prestigio y son recomendados por quienes han recibido sus servicios. Hasta hace no mucho tiempo trabajaba en el Mercado Principal un yerbatero muy reconocido por sus habilidades para curar la culebrilla. Todo el mundo dice que este señor fue muy profesional y serio. Luego de que murió, atiende la hija quien heredó todos sus conocimientos.

Pero

hay muchos otros personajes registrados en los anales de la historia catiense, que se recuerdan especialmente por haber sido

acusados ante las autoridades. Igualmente, existieron y existen muchos santeros devotos de la “corte

malandra”, ya que Ismaelito fue apuñaleado en el 23 de Enero cuando esta zona

era parte de la Parroquia Sucre.

Una mujer célebre es Benilde Ramos, vecina de Los Magallanes, que adivinaba con

el tabaco y en 1944 fue denunciada por la cantidad de humo pestilente que salía

de su casa; los periodistas la entrevistaron y ella declaró que era por el

fogón donde cocinaba. También hubo otro curandero, llamado Nicolás Porras, que vivía en la

Cortada de Catia, quien estuvo detenido en 1943 debido a que casi mata a una

clienta al aplicarle electricidad. Según su teoría, éste era el remedio

para todos los males.

Y

se cuenta una historia muy graciosa, sobre un señor llamado Juan Aparicio, que en los años

50 se mudó para el sector La Laguna y allí se reunía con otros a realizar prácticas esotéricas

mediante la ouija. Sólo se le

presentaban espíritus cachondos, hasta que un día descubrió la causa: al lado

de su casa quedaba el popular burdel Caricari.

La “vida alegre” catiense

Otra

razón por la que Catia se hizo famosa fue por sus "damas de la noche", que acudieron

en masa provenientes tanto del país como del extranjero, ante el gran desarrollo

comercial y económico del sector. En los años 40 se ponen de moda los cabarets y

night clubs donde se bailaba desenfrenadamente el mambo, que aparte de ser muy

sensual permitía diferentes tipos de deslices. Pero, sobre todo, dicen que

Catia es la precursora del invento de los bares con rocola, donde en la parte

de atrás se escondían puertas disimuladas y los clientes desaparecían por un

rato.

Igualmente,

comenzaron a pulular los prostíbulos. Su lista es larguísima, como no existe respecto

a ninguna otra parroquia de la ciudad. Entre ellos destacan: La Cueva del Humo, La Casa de la Gata, El

Caricari, Villa de Lourdes, La Mata de Plátano, El Mantecón, El Puente y El Canario. En estos lugares siempre había

una madama que cobraba y cuentan los usuarios que el tiempo era medido de

forma estricta. Si se demoraban, la madama les tocaba la puerta de la

habitación y les gritaba cosas soeces.

Dicen

que los hijos de aquellos dueños de negocios relacionados con el sexo prefirieron dedicarse a otro tipo

de actividad comercial de menor riesgo y se inclinaron por las licorerías, por

lo cual los bares mampara casi se extinguieron. Igualmente, luego apareció

Internet, de modo que las "mujeres de la vida alegre" generalmente ya no están en los

burdeles, sino que se anuncian en la web. Y estos cambios a muchos les producen nostalgia.

De

esta época relacionada con la “vida loca”, cuyo estilo se mantuvo

aproximadamente hasta los años de 1980, los catienses también guardan el recuerdo de

personajes imborrables, como es el caso de Mariotta, dueña de un reconocido lupanar, que de vieja perdió la razón y deambulaba por la Avenida España vestida de

negro. También rememoran al “médico asesino”,

seudónimo de Ricardo Carvajal, quien preparaba una guarapita especial que se

asociaba al preámbulo, antes de desaparecer por la puerta oculta del bar.

Luego de investigar sobre los lugares emblemáticos de Catia, apreciamos mucho mejor toda la riqueza cultural oculta en esta zona del oeste de Caracas, que probablemente mucha gente no se atreve a visitar. Sin embargo, es una gratísima experiencia recorrer el bulevar de plaza a plaza y entrar al mercado, o caminar por el Parque del Oeste. Seguramente más de uno se sorprendería al comprobarlo.

Referencias:

CCS. (s. f.).

Parque del Oeste (Alí Primera). http://guiaccs.com/obras/parque-del-oeste-ali-primera/

Ciudad CCS. (2021, 15

julio). LA CARAQUEÑIDAD | ¿Dónde están los cines de la avenida Sucre de

Catia? http://ciudadccs.info/2021/07/15/la-caraquenidad-donde-estan-los-cines-de-la-avenida-sucre-de-catia/

Crespo, C.

(s. f.). Mujabo: el desmontaje de un museo. https://iamvenezuela.com/2015/04/mujabo-el-desmontaje-de-un-museo/

De Sousa, I. (s. f.). Historia

de Catia. https://loscomunales.wordpress.com/2015/10/13/historia-de-catia/

Épale.

(2020, 14 agosto). http://epaleccs.info/anecdotas-del-cine-en-catia-2/

Épale. (2021,

4 junio). En Catia cada quien carga con su santo propio (1). http://epaleccs.info/en-catia-cada-quien-carga-con-su-santo-propio-1/

Galería

Freites. (s. f.). JACOBO BORGES. https://galeriafreites.com/artistas/borges-jacobo/

Impacto

Venezuela. (2021, 26 febrero). PERIFÉRICO DE CATIA: atraso, suciedad y

abandono. https://impactovenezuela.com/periferico-de-catia-atraso-suciedad-abandono/

La

Cereza Dulce. (s. f.). La Masacre del Reten de Catia. http://www.lacerezadulce.com/2020/08/articulo-la-masacre-del-reten-de-catia.html